ぶんぺい

ぶんぺい副業投資家ぶんぺいです。

2月下旬から日経平均が暴落しています。

2月に高値で24000円付近だったのが、3月13日には安値16700円付近まで急落しました。

NYダウも暴落しており、24000ドル台から安値で18000ドル台まで下がりました。

ちょうどコロナウイルスが世界的に蔓延し始めた時期と重なり、メディアではコロナショックと言われたりしていますね。

これは過去に前例がないほど、短期間での下落になります。

この日経平均の暴落、果たしていつまで続くんでしょうか?

日経平均が暴落して株価が低迷すると、仕事や雇用が減り、経済的にはマイナス面が多いです。

ですので今後の経済状況のシナリオをいくつか予測をしておくことは、自分や家族の生活を守るためにも、そして何かしらの準備をするためにも、大切なことです。

状況が変わってから動いても遅いときがありますからね。

この暴落がいつまで続くかを考える前に、まずは今回の暴落の理由をいくつかあげてみます。

また過去に暴落したときのデータやチャートも見てみます。

そして過去のデータやチャートに照らし合わせて、今回の暴落がいつまで続きそうか、を推測してみます。

目次

なぜ日経平均が暴落しているのか?

株価が上がったり下がったりするときに、政治・経済状況などからその理由を見つける方法があります。

それがファンダメンタル分析と言われる方法です。

あるいはチャートの形から分析して、上がりやすい下がりやすいを予測するテクニカル分析という方法もあります。

そしてデータと直接の関連が見られないのに、そのデータが出たときに株価が同じ動きをすることをアノマリーと言います。

- ファンダメンタルズ

- テクニカル

- アノマリー

なぜ日経平均が暴落しているのか?を考えるときに、この3つの視点から見てみたいと思います。

ファンダメンタル分析から暴落の原因をさぐる

まず考えられるのはコロナウイルスの世界的な蔓延ですね。

2019年12月中国で感染者が確認されてから、3月25日現在で30万人以上の感染者が確認されています。

日本のみならず世界でも人が集まるイベントやスポーツは軒並み延期や中止になっています。

また世界的に有名な観光地でも人はいないし、国や地域によっては人の外出や移動を制限し始めました。

このような状況になるとさすがに経済にも影響するだろうから、株価も下がるだろうと考えやすいかもしれません。

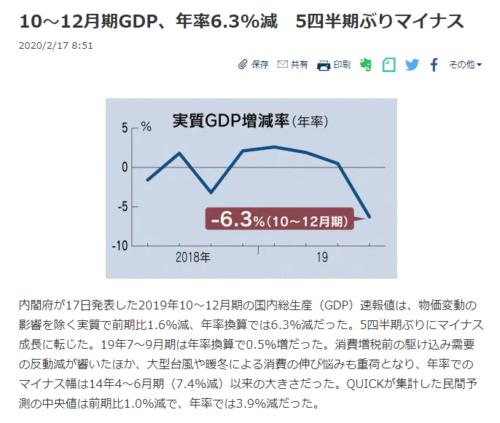

もう一つ株価急落の原因と考えられるのは2019年10月~12月のGDPが年率6.3%のマイナスだったことです。

引用:日本経済新聞

このGDPが発表されたのは2月17日です。

なお日経平均が急落し始めたのは2月25日の週明けの月曜でした。

この日は前の終値から約780円下落しています。

GDPの発表と日経平均が急落し始めたタイミングは、ほぼ合っていると見ていいのではないでしょうか。

チャートが暴落を予測していた?

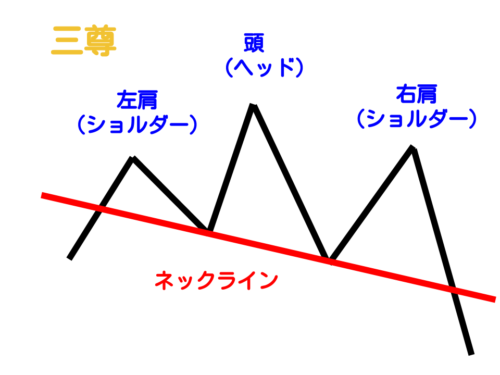

チャートには上がりやすい形や下がりやすい形があります。

これをチャートパターンと言います。

その中でも下がりやすい形としてヘッドアンドショルダーまたは三尊といわれるチャートパターンがあります。

今回の暴落はまさにヘッドアンドショルダーの形になっています。

日経225 日足

今週はあまり下げませんでしたが、60日線(緑)の下に抜けました。

また戻すかもしれませんが、このまま下降トレンドになりそうな雰囲気です。#日経225 pic.twitter.com/u3lqj01sUo— 副業投資家ぶんぺい (@bunpei225) February 15, 2020

なおチャートパターンは時間軸が長ければ長いほど機能しやすいと言われます。

時間軸が長いと、一部の大口投資家が膨大な資金を投入して一時的にチャートが動かしたとしても、結局全体の流れにチャートが動くからです。

日経225では月足でヘッドアンドショルダーになっています。

月足という長い時間軸での三尊なので、これは下落方向への強力なチャートパターンだと言えますね。

つまり月足で三尊が形成されて、かつ右の山(ショルダー)では日足で三尊が形成されていたことになり、ダブルの三尊だったことになります。

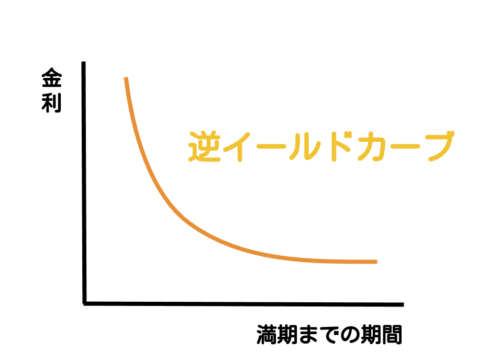

逆イールドになると大暴落するというアノマリー

逆イールドとは長期国債の金利が短期国債の金利を下回ることです。

通常は長期国債の金利が短期国債の金利よりも高くなっています。

期間が長いほど価格変動のリスクが大きいからです。

ではなぜ金利が逆転する逆イールドが発生するんでしょうか?

国債は

- 金利が上がる⇔価格は下がる

- 金利が下がる⇔価格は上がる

という相関関係があります。

このとき投資家が、将来的に景気が悪くなる、と考えたとき、

⇒ 将来、政策金利が下げられる可能性がある

⇒ もし政策金利が下げられたら、国債の金利も下がる

⇒ 国債の金利が下がると、国債の価格は上がる

というシナリオを考えます。

そして実際に投資家は、将来長期国債の価格が上がるの見越して長期国債を買います。

すると長期国債の金利は下がるわけです。

2019年8月にアメリカの10年国債の金利は2年国債の金利を下回り、逆イールドが発生しました。

つまり投資家は10年国債の価格は将来上がる(=金利は下がる=景気が悪くなる)と考えているということになります。

そしてアメリカの2年国債と10年国債で逆イールドが発生したら、ほぼ1年以内に日経平均が大暴落が発生していたというデータがあるんです。

逆イールドが発生すれば、1年以内にバブル崩壊やリーマンショックが起こっているのです。

米国債の逆イールドと日経平均株価の大幅下落に直接の関係はありません。

しかし米国債の逆イールドが、アメリカの景気後退を示し、それが日経平均株価に影響を与えているとすれば、あり得ない話ではないですね。

チャートで見る過去の日経平均の大暴落

これまで日経平均は何度も暴落していますが、だいたい1年に1~2回ある暴落というのは高値から安値まで10%~20%程度です。

しかしながら過去の日経平均の大暴落では50%以上も下落したケースがあります。

今度は過去の日経平均の大暴落をチャートで見たとき

- 高値からどれぐらい暴落したのか?

- 暴落はどのぐらい続いたのか?

に注目して解説してみます。

バブル崩壊のときの暴落

バブル崩壊では過去最大の株価暴落が起こりました。

3年弱で株価が最高値と比べて6割以上も目減りしています。

バブル崩壊の暴落が特徴的なのは、現在においても過去最高値である38,915円から下落していったことです。

この時のチャートは週足しか見ることができませんが、下落し始めて1年は1回戻しがあったぐらいで、ほとんど急降下しています。

4ヶ月で30%の下落、10ヶ月で約50%の下落、そしてじわじわ下げながら、3年弱で60%以上も下げました。

バブル崩壊の株価下落は、長期間であったことと下落幅が大きかったので、日本人の仕事や生活が激変したことでも知られています。

わたしはバブル絶頂期は田舎の高校生でしたので、都会での仕事や生活の様子は知るよしもなかったですが、相当派手だったと聞いています。

それが株価が暴落した翌年の1991年から倒産件数や負債総額は跳ね上がり、その後10年ぐらいは倒産が増え続けている状況でした。

バブル崩壊後はデフレになって、給料は上がらない代わりに、物価も上がらなくなりました。

ITバブル崩壊のときの暴落

2000年になって株価が20,000円台を回復して、株価チャートも上昇トレンドでしたが、また3年以上も低迷することになります。

下落した価格差はバブル崩壊ほどではありませんが、それでも約3年で60%以上も下落しています。

ただ2000年に倒産件数および負債総額がピークになった後、株価下落と反比例するかのように、いずれも減少しています。

リーマンショックの時の暴落

リーマンショックのときも株価は2年弱で約60%下落しています。

ところでリーマン・ブラザーズが倒産したのは2008年9月ですが、株価はその1年前から下降トレンドになっています。

リーマンショックが株価下落に追い打ちをかけた形になっていますね。

ただバブル崩壊やITバブル崩壊と比べて短い期間で株価は底を打っています。

日経平均の暴落はいつまで続く?

3つの暴落を見てみましたが、

- 高値から60%程度下落していること

- 下落期間は1年8ヶ月から3年1ヶ月なので、1年以上は続いた

- 週足チャートの60週移動平均線(緑色)の下にローソク足があるうちは下落トレンド

という共通点がありました。

つまり日経平均の暴落が、過去の暴落と同じような形になるなら、上記の3つに当てはまる可能性があります。

コロナウイルスが終息すれば株価は下げ止まるのか?

現在コロナウイルスの感染者数は世界規模で見ると、ものすごい勢いで増えています。

コロナウイルスが猛威をふるっているうちは、おそらくほとんどの経済活動に影響が出るでしょうから、当然株価への影響も少なからずあると考えます。

コロナウイルスの感染が減って、平時の日常が戻ってきても、多くの企業は売上を落としているはず。

なので株価がすぐに上昇に転じることは難しいのでは、というのがわたしの考えです。

わたしは普段ファンダメンタルズで株価の予想をすることはしませんが、今回のコロナウイルスによる株価への影響は大きいと見て注目しています。

チャートで見る株価の下落

今回の暴落はこれまでの暴落と比べて短期間で大幅に下落したのが特徴です。

2020年2月11日に24000円をつけて、3月16日に16240円の安値をつけているので、およそ30%の暴落です。

1ヶ月で30%以上も株価が暴落したケースは、リーマンショックが起こった2008年10月ですね。

日経平均の歴代下落率のワーストランキングで2008年10月は5つもランキングしています。

ただリーマンショックの時は、2008年10月がその後の最安値になって、結果的に株価は底を打っています。

厳密には2009年3月から株価は上昇に転じています。

リーマンショックが起こるまでにも株価は下降トレンドになっており、最後の決め手がリーマンショックで大きく下げた、というチャートになっています。

今回の暴落はどうかというと、今のところバブル崩壊のチャートに近いです。

問題は今後の株価の推移でしょう。

バブル崩壊時は急な下げが徐々に和らぐも、下落トレンドが3年弱も続きました。

今回の暴落も、下げ止まらなければ、下降トレンドはもしかしたら長引くかもしれません。

まとめ

日経平均の暴落はいつまで続くのか、過去のチャートやデータから推測してみました。

まず事実関係としては

- 過去の大暴落は高値から60%程度下落しているが、今回はまだ30%程度

- 過去の大暴落は2~3年かけて下落しているが、今回はまだ約1ヶ月

- 過去の大暴落前には必ず米国債で逆イールドが起こっており、今回も2019年8月に逆イールドが起こっている

ということになります。

これらのデータから考えられるのは、今回の暴落も過去3回の大暴落並みに、高値から60%程度下落する可能性はあるということ。

そしてその期間は、過去の大暴落並みに2~3年かけて下落するかもしれないということです。

また今回は世界的なコロナウイルスの蔓延で、かつて見られないほど経済活動が停滞しています。

コロナウイルスによる世界的な経済停滞が、日経平均の株価に影響を与え続けるは間違いないと言えます。

このような下落相場でもきっちり利益の狙える商品はこちら↓

ぶんぺい

ぶんぺいぶんぺいでした。

無料メルマガ登録

相場がこれからどのように動くのか?を予測することは簡単ではありません。

なぜかというと、相場はあまりに不規則に動くので、これから上がるのか下がるのか、またどれだけ価格が動くのか、常に見極めることはほぼ不可能だからです。

90%以上のトレーダーが資金を失って退場してしまうのが、相場の世界だとも言われています。

にもかかわらず、わたしはチャートの読み方や資金管理を学ばずにトレードしていました。

そうするとアッという間に資金が消えてしまいました。

多くの優秀なトレーダーですら生き残れない、そういう相場で準備もなしにトレードすることは、今考えると無謀な行為でした。

そこから365日毎日チャートを見ながら、利益の残るトレードとはどういう方法なのか考えてきました。

そこでわかったのは、

- 再現性の高い場面だけを見つけてトレードすること

- 利益が残る資金管理をルール化して必ず守ること

の2点です。

この2点を実践することで、少しずつ利益が出せて、かつ積み上げていくことができるようになりました。

この2点は、自転車のタイヤのようなものです。

自転車は両輪があって初めて前に進めるわけです。

トレードもこの2点の両方が確立しなければならないと考えています。

逆に言うとどちらかが欠けると、いつまでたっても利益が残らないということです。

再現性の高い場面を見つけてトレードするのは「スキル」になります。

ルールを必ず守るのは「メンタル」になります。

わたしのメルマガでは、その「スキル」と「メンタル」について情報発信していく予定です。

わたしが目指すトレードとは次のようなことになります。

- ロジックができるだけ簡単に理解できる

- 小資金で楽にトレードできる

- あまり時間がなくてもトレード可能

- ルールどおり損切ができる

- 安定的に利益を残して、積み上げていく

これらの内容を皆さんと情報を共有して、いっしょにレベルアップしたいと考えています。

無料相談受け付けています

日経225先物やFXなどのトレードや商品に関する疑問点やご意見はこちらからお問い合わせください。

投資で継続的に利益を出すためにはどうすればよいのか?

その方法は100人いれば100通りあるといっても過言ではないと思います。

しかしどんな方法であっても、最低限守らなければいけないルールがあることも事実です。

そのルールどおりに行えるかどうかが、利益を出すための大きな鍵になります。

少しでもあなたのお役に立てるアドバイスができれば、という思いでこの無料相談の窓口を設けました。

ぜひご活用くださいね。

なおコメント欄からご連絡いただくと、ブログ上でコメントが公開されます。

コメントを公開されたくない方は「無料相談はこちらから」をクリックしてご連絡ください。

万が一コメントが公開されて、その後コメント非公開を希望される場合はご連絡いただければ、非公開にします。

それではご連絡お待ちしております。